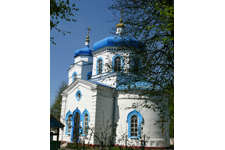

Галичская церковь Святого Духа

Церковь Святого духа расположена в центре деревни Галичи. Это было первое кирпичное здание в деревне, построенное из красного кирпича в 1882 году. Несколько ранее в 30 метрах к югу от этого здания стояла деревянная церковь. Кирпичная строилась на государственные средства. Но часть денег собиралась и с крестьян в зависимости от количества наделов. Кто не имел денег, платил хлебом. Руководил строительством фон Гюббенет - помещик, имевший поместья в деревнях Забелышено и Ерашовка. Проект здания был прислан из Москвы, а подрядчик и каменщики были их Хотимска. На месте строительства было кладбище.

Церковь Святого духа расположена в центре деревни Галичи. Это было первое кирпичное здание в деревне, построенное из красного кирпича в 1882 году. Несколько ранее в 30 метрах к югу от этого здания стояла деревянная церковь. Кирпичная строилась на государственные средства. Но часть денег собиралась и с крестьян в зависимости от количества наделов. Кто не имел денег, платил хлебом. Руководил строительством фон Гюббенет - помещик, имевший поместья в деревнях Забелышено и Ерашовка. Проект здания был прислан из Москвы, а подрядчик и каменщики были их Хотимска. На месте строительства было кладбище.

Церковь была закрыта в январе 1930 года, а купола здания были сняты позднее, тогда помещение было переоборудовано под клуб. В послевоенный период помещение использовалось колхозом под склад.

После посещения церквей Могилевской епархии в 1898 г. преосвященнейший Мисаил, епископ Могилевский и Мстиславский опубликовал в Могилевский епархиальных ведомостях свои «Путевые заметки», где рассказывает:

“Храм каменный, прочный, но по количеству прихожан маловместительный; снаружи по местам отпала штукатурка. Утварь церковная достаточная; ризница бедная, библиотека малая. Поют в церкви школьники церковно-приходских школ и любители церковного пения из прихожан, не вполне удовлетворительно. Прихожан 3716 душ обоего пола; религиозно-нравственное состояние их по закрытии кабаков и воскресных базаров улучшается. Притч из трёх членов – священника и двух псаломщиков. Священник Б. не совсем здоровый. Летописи 1-я часть по всем отделам не писана; прочие документы в порядке. Есть церковно-приходское попечительство, но о действиях его неизвестно…”

Рассказывает краевед И.Е. Радченко, запись 1969 года:

«Помещик Николай Константинович Гюбеннет имел поместье в Ерашовке. Был предводителем дворянства Климовичского въезда. В истории нашего края он заслуживает большого внимания за его бескорыстной деятельность на благо нашего народа. Сам он не был лютеранином, а православным».

Рассказывает Малашенко К.Д.

Рассказывает Малашенко К.Д.

«До революции в д. Галичи была трехклассная церковно-приходская школа. Располагалась она на том месте, где сейчас стоит обелиск. Год основания - 1893. Первым учителем в школе был пономарь, церковный служитель. Учил детей священник. Школа существовала на средства церкви и крестьянские пожертвования».

«...Помещение удобное. Обучалось в этой школе 87 мальчиков и 2 девочки. В деревне прихода сего ещё открыто 5 школ грамоты; в них обучалось 148 мальчиков».

Церковь закрыли в 1930 году. Купола сняли в начале 30-х годов. Как и повсюду помещение было приспособлено под клуб, а после войны – под склад. Сейчас ведется поиск средств для восстановления Галицкой церкви.

Библиография

- 1. Далёкай мінуўшчыны сведкі сучасныя... : з гісторыі помнікаў архітэктуры Клімавіцкага краю / аўтар-складальнік А. В. Сіліверстава ; рэдактар М. П. Дуктаў. — Клімавічы : Цэнтральная раённая бібліятэка, 2013. — С. 18—20.

- 2. Іванова, І. Каб не страіць святое нешта : [у в. Галічы Клімавіцкага раёна абнаўляецца Свята-Духаўскі храм] / Ілона Іванова // Звязда. — 2006. — 22 лістапада. — С. 3.

- 3. Малашенко, К. Д. Краткая история деревни Галичи / К. Малашенко // Малашенко, К. Д. Краткая летопись колхоза «Путь к коммунизму» Климовичского района Могилевской области. — Томск, 2009. — С. 8—24.

- 4. Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Клімавіцкага раёна. — Мінск : Універсітэцкае, 1995. — С. 88.

- 5. Сіліверстава, А. Галіцкая праваслаўная царква : [пра будынак Галіцкай царквы Клімавіцкага раёна] / Антаніна Сіліверстава // Родная ніва. — 2007. — 5 мая. — С. 3.

Дубровицкая Успенская церковь

Памятник деревянного зодчества.

Памятник деревянного зодчества.

Церковь была построена в начале 20 в. из дерева. Трехсрубное здание находилось в центре деревни. Основной прямоугольный в плане объем накрыт двухскатной крышей. К нему примыкают более низкие пятигранная алтарная часть и притвор с каркасным тамбуром при входе. По бокам апсиды — небольшие ризницы. Стены обшиты, укреплены стежками. Окна прямоугольные. Интерьер зальный, с плоским подшивным потолком.

Из книги «Памяць. Клімавіцкі раён»:

«Храм деревянный, по численности прихожан маловместимый, настолько ветхий, что и ремонтировать нельзя. Дело о постройке нового храма ведётся почти 7 лет, но не кончено; теперь оно находится на рассмотрении Св. Синода. На постройку нового храма собрано прихожанами денег 4000 рублей. Ризница и утварь приличные; библиотека небольшая. Прихожан обоего пола больше 4000 душ.

Все прихожане православные, усердны ко храму Божию. Местный священник П., из окончивших семинарию, на службе с 1855 года, старец слабоголосый; псаломщик же страдает удушием. Поют в церкви учащиеся в местных школах довольно стройно. В селе училище от Министерства народного просвещения; в деревнях еще три школы грамоты; во всех школах обучалось 168 чел. - из них 150 мальчиков и 18 девочек.

Летописи церковной не оказалось; прочие же документы хранятся в целости».

Из воспоминаний старожилов села:

«Деревня Дубровица некогда была большим селом. Посреди деревни стояла церковь (часть ее постройки стоит здесь и сегодня). Деревня была ограждена, с обеих сторон были сделаны ворота, которые открывались на то время, когда в церкви шло служение. Сюда съезжались, сходились верующие со всей округи: из Чериковского уезда и из всех окрестных деревень Климовщины. Вел служение священник по фамилии Петухов. Перед войной церковь закрыли. В народе ходили слухи, что один смельчак полез на церковь и сбросил кресты. И когда во время войны ему оторвало обе руки, то люди говорили, что это его постигла Божья кара. В конце 50-х годов в церкви разместился сельский клуб. Но ходила туда только молодежь, а люди пожилого возраста считали это святотатством. Да и при проведении различных мероприятий нельзя было разобрать ни одного слова из-за сильного резонанса. Если с клубом ничего не получилось, то решили разместить здесь колхозный склад. Но и в качестве склада она не понадобилась, тогда решили разобрать церковь на дрова. (Люди говорят, что сооружена церковь была без единого гвоздя). Местные власти прислали три мощных трактора «Кировца». Но когда начали растягивать бревна - все три трактора прокололи колеса и пришлось остановить разборку церкви. Так и осталась стоять бывшая церковь на своем месте - ни окон, ни дверей. Ветер, дождь, пыль - ее хозяева сегодня. Люди говорят, что когда приходится кому-нибудь проходить возле церкви в полночь, то можно услышать, как оттуда доносится траурный пение.

«Деревня Дубровица некогда была большим селом. Посреди деревни стояла церковь (часть ее постройки стоит здесь и сегодня). Деревня была ограждена, с обеих сторон были сделаны ворота, которые открывались на то время, когда в церкви шло служение. Сюда съезжались, сходились верующие со всей округи: из Чериковского уезда и из всех окрестных деревень Климовщины. Вел служение священник по фамилии Петухов. Перед войной церковь закрыли. В народе ходили слухи, что один смельчак полез на церковь и сбросил кресты. И когда во время войны ему оторвало обе руки, то люди говорили, что это его постигла Божья кара. В конце 50-х годов в церкви разместился сельский клуб. Но ходила туда только молодежь, а люди пожилого возраста считали это святотатством. Да и при проведении различных мероприятий нельзя было разобрать ни одного слова из-за сильного резонанса. Если с клубом ничего не получилось, то решили разместить здесь колхозный склад. Но и в качестве склада она не понадобилась, тогда решили разобрать церковь на дрова. (Люди говорят, что сооружена церковь была без единого гвоздя). Местные власти прислали три мощных трактора «Кировца». Но когда начали растягивать бревна - все три трактора прокололи колеса и пришлось остановить разборку церкви. Так и осталась стоять бывшая церковь на своем месте - ни окон, ни дверей. Ветер, дождь, пыль - ее хозяева сегодня. Люди говорят, что когда приходится кому-нибудь проходить возле церкви в полночь, то можно услышать, как оттуда доносится траурный пение.

Деревня Дубровица находится в зоне радиоактивного загрязнения и почти все жители покинули ее - осталось всего несколько человек, да вот этот православный храм, точнее то, что от него осталось».

Библиография

- 1. Абламскі, Г. Дубравіца : [Клімавіцкі раён] // Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. —Мінск : Белта, 2009. — С. 487.

- 2. Далёкай мінуўшчыны сведкі сучасныя... : з гісторыі помнікаў архітэктуры Клімавіцкага краю / аўтар-складальнік А. В. Сіліверстава ; рэдактар М. П. Дуктаў. — Клімавічы : Цэнтральная раённая бібліятэка, 2013. — С. 24—26.

- 3. Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Клімавіцкага раёна. — Мінск : Універсітэцкае, 1995. — С.88.

- 4. Сіліверстава, А. Дубравіцкая праваслаўная царква : [пра Дубравіцкую царкву] / Антаніна Сіліверстава // Родная ніва. — 2006. — 13 верасня. — С. 5.

- 5. Царква : [вёска Дубравіца] // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі Магілёўская вобласць / редкалегія: С. В. Марцэлеў (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1986. — С. 237.

Звенчатская церковь Василия Великого

17 августа 2003 года в деревне Звенчатка произошло освящение храма в честь Василия Великого, жившего в IV веке. Храм построен благодаря В.Ф. Чемисову, генералу-майору милиции, который проживал в Москве. Деревня Звенчатка — это его «малая родина», родительский дом и вот этот храм. Архитекторы и строители сумели превратить обычное дерево в правильные бревенчатые стены, резные своды и красивые купола-маковки.

17 августа 2003 года в деревне Звенчатка произошло освящение храма в честь Василия Великого, жившего в IV веке. Храм построен благодаря В.Ф. Чемисову, генералу-майору милиции, который проживал в Москве. Деревня Звенчатка — это его «малая родина», родительский дом и вот этот храм. Архитекторы и строители сумели превратить обычное дерево в правильные бревенчатые стены, резные своды и красивые купола-маковки.

«Храм уникален, двухъярусный, построенный по средневековой, сегодня почти забытой, технологии, — рассказывает отец Николай, настоятель Звенчатской и Милославичской церквей. — Проектировали его в Москве специалисты по древнерусской архитектуре, строили специально приглашенные мастера из Молдовы. Внутреннее убранство восхищает. Иконостас с иконами святых угодников, стройная чаша купели — все здесь сделано под заказ и привезено из Москвы».

Строительство закончили через год. В августе 2003 года освятил храм Преосвященнейший Софроний, епископ Могилевский и Мстиславский. С тех пор здесь совершают таинства венчания, крещения, проводятся богослужения в воскресные и праздничные дни. Сюда едут из города Кричева, из Климович, пограничных российских деревень и городов.

В двух шагах от храма возведена Звонница. Тот же стиль, тот же уникальный декор архитектурной обработки. Три колокола средней группы сделаны на заказ в Минске. Говорят, у них самый чистый и громкий голос в СНГ.

В двух шагах от храма возведена Звонница. Тот же стиль, тот же уникальный декор архитектурной обработки. Три колокола средней группы сделаны на заказ в Минске. Говорят, у них самый чистый и громкий голос в СНГ.

Библиография

- 1. Далёкай мінуўшчыны сведкі сучасныя... : з гісторыі помнікаў архітэктуры Клімавіцкага краю / аўтар-складальнік А. В. Сіліверстава ; рэдактар М. П. Дуктаў. — Клімавічы : Цэнтральная раённая бібліятэка, 2013. — С. 15—17.

- 2. Зигуля, Н. «Генеральская» церковь : [в д. Звенчатка Климов. р-на мосвич В. Чемисов построил храм] / Н. Зигуля // Могилевская правда. — 2004. — 15 октября. — С. 3.

- 3. Квартюк, В. Земляк на свои сбережения построил церковь : [освящение храма Василия Великого в д. Звенчатка Климовичского района] / Валентина Квартюк // Родная ніва. — 2003. — 20 жніўня. — С. 1, 4 : фота.

- 4. Квартюк, В. Подарок земляка : [Новый храм в д. Звенчатка Климовичского райна] / В.Квартюк // Магілёўскія ведамасці. — 2003. — 26 жніўня. — С. 6.

- 5. Кожемяко, А. Во славу Вселенского Учителя : [об открытии храма Василия Великого в д. Звенчатка Климовичского района] / А. Кожемяко // Родная ніва. — 2003. — 13 верасня. — С. 2.

- 6. Криничная, В. Престольный праздник : [о церкви в д. Звенчатке Климовичского района] / Валентина Криничная // Родная ніва. — 2006. — 18 студзеня. — С. 4.

- 7. Матвеев, В. Храм с генеральскими звёздами : [о храме в честь Василия Великого, построенном генерал-майором Московской милиции Василием Чемисовым] / В. Матвеев // Рэспубліка. — 2004. — 20 лістапада. — С. 3.

- 8. Сергеенко, Р. Нам нельзя друг без друга : [о Звенчатской церкви] / Раиса Сергеенко // Родная ніва. — 2004. — 2 красавіка. — С. 2.

- 9. Сіліверстава, А. Дарога да храма ў кожнага свая : [пра царкву Васілія Вялікага з вескі Звянчатка Клімавіцкага раёна] / Антаніна Сіліверстава // Родная ніва. — 30 чэрвеня. — С. 10 : фота.

Кулешовская Свято-Ильинская церковь

Храм святого пророка Илии в деревне Кулешовка был построен в 1893 году. Деревянный храм состоит из кубического основного сруба, пятигранной апсиды с небольшими гранеными ризницами, дополнительного объема и бабинца. Над основным срубом возвышается световой восьмигранный барабан, над бабинцом – восьмерик колокольни, завершаемый островерхими шатрами с головками. Такая же головка над апсидой. Здание храма имеет три входа – главный и два боковых, оформленных большими ганками с массивными резными столбами и фигурными фронтонами. Пластику фасадов обогащают разорванные карнизы, резьба (горизонтальная в простенках, вертикально-цокольная панель, фриз, аттик). Интерьер двухсветовой, перекрытый сомкнутым восьмигранным сводом. Церковь – памятник деревянного зодчества с элементами псевдорусского стиля.

Храм святого пророка Илии в деревне Кулешовка был построен в 1893 году. Деревянный храм состоит из кубического основного сруба, пятигранной апсиды с небольшими гранеными ризницами, дополнительного объема и бабинца. Над основным срубом возвышается световой восьмигранный барабан, над бабинцом – восьмерик колокольни, завершаемый островерхими шатрами с головками. Такая же головка над апсидой. Здание храма имеет три входа – главный и два боковых, оформленных большими ганками с массивными резными столбами и фигурными фронтонами. Пластику фасадов обогащают разорванные карнизы, резьба (горизонтальная в простенках, вертикально-цокольная панель, фриз, аттик). Интерьер двухсветовой, перекрытый сомкнутым восьмигранным сводом. Церковь – памятник деревянного зодчества с элементами псевдорусского стиля.

В Национальном Историческом Архиве Беларуси хранится «Дело об устройстве помещений для причта Кулешовской церкви Климовичского уезда» (НИАБ ф. 2301, оп. 1, д. 70, 20.12.1893-24.04.1910), посвященное в целом решению жилищного вопроса церковного клира Ильинского храма, где упоминаются служившие в то время священники. С 1893 года на этом приходе служил священник Петр Петрашен, с 1899 года – священник Михаил Хорошунов, а с 1909 года – священник Василий Рафалович. В календаре для духовенства Могилевской епархии на 1899 год о церкви сообщается: «Кулешовская, Ильинская, построена в 1894 году, деревянная; прихожан обоего пола 2371; церковной земли 48 десятин; адрес ст. Хотовиж, свящ. Михаил Хорошунов». Относительно священника Василия Рафаловича в том же архиве содержится «Дело Кулешовской церкви свящ. В. Рафаловича о невыполнении им обязательства выданного своему предшественнику свящ. Дубовицкой церкви М. Хорошунову об уплате за постройку» (НИАБ ф. 2301, оп. 1, д. 496). Денежные претензии (105 рублей за рожь, фруктовые деревья, дрова и хозяйственные постройки) были удовлетворены согласно рапорту благочинного Климовичского I округа от 29.10.1910 года за № 787, в котором определялось удержать деньги из жалования (с 1.1.1911 – по 10 руб. ежемесячно и 5 руб. в ноябре).

В начале тридцатых годов храм был закрыт и вновь открылся во время Великой Отечественной войны. Этому активно помогали верующие прихода, собравшие необходимую церковную утварь, иконы и церковные книги. Кулешовская приходская община Ильинского храма была официально зарегистрирована уже после войны 2 ноября 1946 года (Госархив Могилевской области, ф. 765, оп. 3, д. 66, дело № 18 о регистрации Кулешовской приходской общины Ильинской православной церкви, 2.11.1946-5.12.60). Согласно указу Высокопреосвященнейшего Василия, архиепископа Минского и Белорусского от 25.06.1946 года настоятелем храма был назначен священник Александр Хоботов, а 2 ноября он был зарегистрирован на этом приходе (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 8-9). Определением архиепископа Минского и Белорусского Питирима от 17.10.1947 года за № 1548 священник Александр Хоботов был уволен с должности настоятеля храма с запрещением в священнослужении (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 13). Новым настоятелем был назначен священник Стахий Ильинков, осужденный в 1937 году тройкой ОГПУ Шумячского района Смоленской области на 10 лет по ст. 58 п. 10 (конрреволюционная деятельность). Уже 8 августа 1949 года настоятелем был назначен священник Владимир Забелло, в оккупацию служившего в Полоцком Софийском соборе. При священнике Владимире Забелло 29 августа 1951 года был принят акт осмотра храма, в котором указывалось на техническое состояние храма как «благонадежное, не угрожающее опасностью и вполне исправное для проведения богослужения». В акте содержится и следующее описание храма: «Церковь деревянная, стены, рубленные из круглых бревен, облицованы 30 мм досками, кровля жестяная, с внутренней и наружной сторон покрашено масляной краской» (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 32). Указом архиепископа Питирима от 18.03.1952 года за № 387 настоятелем храма назначен священник Михаил Рогачевский, который на приходе не появился. Ввиду этого на приход был командирован иеромонах Варсонофий (Поминальный), направленный ранее в епархию для помощи в Климовичское благочиние из Свято-Успенского Жировичского монастыря. Указ на назначение настоятелем храма иеромонаха Варсонофия (Поминального) был издан 26 мая 1952 года архиепископом Питиримом (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 41). В связи с переходом в другую епархию, 21 июня 1955 года иеромонах Варсонофий (Поминальный) освобожден от должности настоятеля и на его место был назначен священник Михаил Рогачевский. По собственному прошению 4 марта 1958 года он был уволен за штат с предоставлением пенсии. Недолгим было служение на приходе и следующего священника Виталия Александровича, назначенного 30 июля 1958 года преосвященнейшим Леонтием, епископом Бобруйским, викарием Минской епархии, и пробывшего до 28 мая 1959 года. По заявлению священника Виталия Александровича, назначенный священник Василий Ринкевич от прихода отказался и уехал в другую епархию, в Брянскую область. Последнее назначение на Свято-Ильинский приход сделал Высокопреосвященнейший Гурий, митрополит Минский и Белорусский 10.02.1960 года, назначив на служение священника Владимира Судника (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 61). В 1960 году храм был закрыт, а священник 15 марта был переведен на должность настоятеля Свято-Успенской церкви села Черетянка, Тереховского района, Гомельской области (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 63).

В начале тридцатых годов храм был закрыт и вновь открылся во время Великой Отечественной войны. Этому активно помогали верующие прихода, собравшие необходимую церковную утварь, иконы и церковные книги. Кулешовская приходская община Ильинского храма была официально зарегистрирована уже после войны 2 ноября 1946 года (Госархив Могилевской области, ф. 765, оп. 3, д. 66, дело № 18 о регистрации Кулешовской приходской общины Ильинской православной церкви, 2.11.1946-5.12.60). Согласно указу Высокопреосвященнейшего Василия, архиепископа Минского и Белорусского от 25.06.1946 года настоятелем храма был назначен священник Александр Хоботов, а 2 ноября он был зарегистрирован на этом приходе (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 8-9). Определением архиепископа Минского и Белорусского Питирима от 17.10.1947 года за № 1548 священник Александр Хоботов был уволен с должности настоятеля храма с запрещением в священнослужении (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 13). Новым настоятелем был назначен священник Стахий Ильинков, осужденный в 1937 году тройкой ОГПУ Шумячского района Смоленской области на 10 лет по ст. 58 п. 10 (конрреволюционная деятельность). Уже 8 августа 1949 года настоятелем был назначен священник Владимир Забелло, в оккупацию служившего в Полоцком Софийском соборе. При священнике Владимире Забелло 29 августа 1951 года был принят акт осмотра храма, в котором указывалось на техническое состояние храма как «благонадежное, не угрожающее опасностью и вполне исправное для проведения богослужения». В акте содержится и следующее описание храма: «Церковь деревянная, стены, рубленные из круглых бревен, облицованы 30 мм досками, кровля жестяная, с внутренней и наружной сторон покрашено масляной краской» (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 32). Указом архиепископа Питирима от 18.03.1952 года за № 387 настоятелем храма назначен священник Михаил Рогачевский, который на приходе не появился. Ввиду этого на приход был командирован иеромонах Варсонофий (Поминальный), направленный ранее в епархию для помощи в Климовичское благочиние из Свято-Успенского Жировичского монастыря. Указ на назначение настоятелем храма иеромонаха Варсонофия (Поминального) был издан 26 мая 1952 года архиепископом Питиримом (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 41). В связи с переходом в другую епархию, 21 июня 1955 года иеромонах Варсонофий (Поминальный) освобожден от должности настоятеля и на его место был назначен священник Михаил Рогачевский. По собственному прошению 4 марта 1958 года он был уволен за штат с предоставлением пенсии. Недолгим было служение на приходе и следующего священника Виталия Александровича, назначенного 30 июля 1958 года преосвященнейшим Леонтием, епископом Бобруйским, викарием Минской епархии, и пробывшего до 28 мая 1959 года. По заявлению священника Виталия Александровича, назначенный священник Василий Ринкевич от прихода отказался и уехал в другую епархию, в Брянскую область. Последнее назначение на Свято-Ильинский приход сделал Высокопреосвященнейший Гурий, митрополит Минский и Белорусский 10.02.1960 года, назначив на служение священника Владимира Судника (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 61). В 1960 году храм был закрыт, а священник 15 марта был переведен на должность настоятеля Свято-Успенской церкви села Черетянка, Тереховского района, Гомельской области (ф. 765, оп. 3, д. 66, с. 63).

Все последующее время храм оставался закрытым. На конец двадцатого века от церкви остались только великолепно срубленные стены с вековых сосен, из «старолеса», храм был практически разрушен. В 2004 году остатки разрушенного храма были перевезены в г. Бобруйск, где на новом месте была предпринята попытка его восстановления.

Библиография

- 1. Далёкай мінуўшчыны сведкі сучасныя... : з гісторыі помнікаў архітэктуры Клімавіцкага краю / аўтар-складальнік А. В. Сіліверстава ; рэдактар М. П. Дуктаў. — Клімавічы : Цэнтральная раённая бібліятэка, 2013. — С. 21—23.

- 2. Кожемяко, А. Ильинская церковь села Кулешовки / А. Кожемяко // Родная ніва. — 1997. — 24 верасня.

- 3. Минченко, Н. «И храм разрушенный — все храм…» : [о деревяной церкви в д. Кулешовка] / Н. Минченко // Родная ніва. — 2001. — 27 студзеня.

- 4. Храм святого пророка Илии д. Кулешовка, Климовический район, Могилевская область [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://elijah.hram.by/?page_id=11. — Дата доступа : 22.10.2016.

- 5. Царква : [вёска Куляшоўка] // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі Магілёўская вобласць / редкалегія: С. В. Марцэлеў (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1986. — С. 238.

Милославичская Свято-Вознесенская церковь

Деревня Милославичи — одна из самых больших в Климовичским районе, расположена недалеко от белорусско-российской границы.

Деревня Милославичи — одна из самых больших в Климовичским районе, расположена недалеко от белорусско-российской границы.

Достопримечательность Милославич — Свято-Вознесенская церковь.

Она была построена на правом берегу реки Ипуть на центральной площади села в 1887 году. Известно, что российский император Александр III подарил в этот храм икону Христа Спасителя, которая особенно почиталась прихожанами.

К сожалению, эта икона не сохранилась до наших дней, где она - неизвестно, и о её существовании историки и священники знают только из архивных документов. Из Свято-Вознесенской церкви в советское время всё имущество было вывезено.

«Крестообразное здание с пятигранной алтарной апсидой. Граненые ризницы прилегают к боковым пристройкам. Надсредокрестием возвышается световой четверик. Бабинец и притвор со стороны главного входа расположены по продольной оси. Все части здания накрыты пологими крышами. Главный вход оформлен крыльцом, боковые – порталами. Окна с полуциркульными завершениями, на световом четверике – трех. Основной декоративный мотив фасадов – обрамление окон в виде трёхлепестковых арочек, профилированные карнизы. В интерьере все вспомогательные помещения открыты арочными проемами в центральное двухсветовое пространство. Украшение интерьеров не сохранилось.

Церковь – памятник архитектуры с чертами псевдовизантийского стиля.

Первым настоятелем храма был священник Иоанн Лиоренцевич. После осмотра церквей Могилевской епархии в 1898 году епископ Могилевский и Мстиславский Михаил, опубликовал в Могилевских епархиальных ведомостях свои «Путевые заметки». Здесь среди прочих записей имеются сведения о храме в Милаславичах о том, что в храме имелось дастатовая ризница и сосуды, библиотека насчитывала 40 экземпляров книг, был хороший хор певчих. Прихожан насчитывалось 4494 души с 22 окрестных деревень. Придел состоял из 3-х членов – священника и двух псаломщиков.

«Храм, построенный в 1887 году на средства казны, каменный, двухпрестольный, благовидный совне, а внутри – грязноватый, с каменною колокольнею и оградою. Утварь и ризница достаточныя; библиотека небольшая, в ней всего 40 экз. книг. Есть хор певчих хороший, есть и общее церковное пение. Церковной суммы билетами 1900 руб. 95 коп. Церковно-приходское попечительство открыто в 1883 г., но о действиях его ничего не известно. Прихожан 4494 души обоего пола; они расселены в 22 деревнях, отстающих от села в 2, 4, 7, 8, 10, 11 и 12 верстах. Причт из 3-х членов - священника и двух псаломщиков с годовым жалованием троим в 788 руб. Земли при церкви сенокосной, пахотной, под лиственными лесами и зарослями 84 десятины; под болотами, речкой и неудобной - 45 десятин. Священник и диакон-псаломщик имеют собственные дома для жилья, другой псаломщик живет на квартире, нанимаемой на свои средства.

«Храм, построенный в 1887 году на средства казны, каменный, двухпрестольный, благовидный совне, а внутри – грязноватый, с каменною колокольнею и оградою. Утварь и ризница достаточныя; библиотека небольшая, в ней всего 40 экз. книг. Есть хор певчих хороший, есть и общее церковное пение. Церковной суммы билетами 1900 руб. 95 коп. Церковно-приходское попечительство открыто в 1883 г., но о действиях его ничего не известно. Прихожан 4494 души обоего пола; они расселены в 22 деревнях, отстающих от села в 2, 4, 7, 8, 10, 11 и 12 верстах. Причт из 3-х членов - священника и двух псаломщиков с годовым жалованием троим в 788 руб. Земли при церкви сенокосной, пахотной, под лиственными лесами и зарослями 84 десятины; под болотами, речкой и неудобной - 45 десятин. Священник и диакон-псаломщик имеют собственные дома для жилья, другой псаломщик живет на квартире, нанимаемой на свои средства.

В селе есть народное училище, в 1885 году открыто здесь церковно-приходское двухклассное училище с отделениями в деревнях, а в 1889 г. открыты три школы для девочек. Сверх сего в деревнях сего прихода имеется 11 школ грамоты. В 10 школах обучалось 279 мальчиков и 9 девочек. Сколько обучалось в 11-й школе, не обозначено в ведомости. Есть еще отдельная женская школа в д. Старом Стане, где обучалось 12 девочек. Причт благонадежный. Местный священник и благочинный Л. очень распорядительный и исполнительный. Документы церковныя в порядке. Там имеется благочинническая библиотека, в которой 59 экз. книг только».

В начале ХХ века в храме служил священник Михаил Орлов.

В 30-ые годы прошлого века Милаславицкую церковь закрыли. Она сильно пострадала во время Второй Мировой войны.

В 1941 году в начале августа возле Милаславич состоялся большой бой. У советских войск была задача выбить немцев из деревни и перекрыть Варшавское шоссе, ведущее на Москву. Задача была выполнена, и на несколько дней перекрыли движение противника глубоко в тыл СССР. В те дни 1941 года Милославичи были в самом пекле. На колокольне церкви были немецкие пулеметчики, поэтому церковь сильно обстреливали. Колокольня была разрушена, стена повреждена - кирпич был с ухабами. После войны кирпич из церкви пошел на восстановление хозяйства - животноводческой фермы и машинно-тракторной станции.

Тем не менее в годы Великой Отечественной войны церковь действовала. Весной 1944 года климовичская районная газета сообщила о помощи церквей Красной армии. Милославичская церковь сдала в фонд обороны 4 тысячи рублей и много ткани. Настоятель храма отец Григорий Алясеевич Дашура, который умер в мае 1961 года в возрасте 73 года.

Церковь закрыли снова в начале 60-х годов, в ее помещении был склад совхоза «Милаславичский».

Все изменилось в начале 90-х годов, когда было принято решение о восстановлении церкви. Но денег не было, и тогда помощь пришла с неожиданной стороны.

Первый вклад в фонд восстановления Свято-Вознесенской православной церкви в белорусском селе Милославичи сделал гражданин ФРГ Адам Троер.

Адам Троер и его друзья из города Хаген приезжали на Климовщину и посещали семьи, дети которых приглашались на оздоровление. Именно во время такой поездки Адам Троер познакомился с Милаславичами, увидел церковь и неожиданно решил дать деньги на ее восстановление.

Настоятель Милаславицкай церкви, отец Николай, рассказал, что после смерти Адама Троера, дело немца продолжают его родственники, которые приезжали в Беларусь. Жена Адама Троера и сын помогали возрождению храма.

Милославичская церковь постепенно приобретает все церковные вещи — иканастас выполнили мастера из Мозыря, иконы привезли с Украины, приобрели паникадилы и купель.

Открытие и торжественное освящение Свято-Вознесенского храма в Милаславичах произошло 23 мая 2004 года.

Церковь в Милаславичах открывают в воскресные и праздничные дни, а также для гостей села. Православная община в Милаславичах большая, однако в церковь много людей не ходит, признается отец Николай и говорит, что это только начало пути восстановления — не только самой церкви, но и веры в сердцах людей.

Библиография

- 1. Возродился храм в старинных Милославичах // Родная ніва. — 2006. — 19 красавіка. — С. 4 : фота.

- 2. Гришанова, Л. Возродить церковь помогают немцы : [Свято-Покровская церковь ХІХ в. в д. Милославичи] / Л. Гришанова // Родная ніва. — 2002. — 21 чэрвеня. — С. 3.

- 3. Далёкай мінуўшчыны сведкі сучасныя... : з гісторыі помнікаў архітэктуры Клімавіцкага краю / аўтар-складальнік А. В. Сіліверстава ; рэдактар М. П. Дуктаў. — Клімавічы : Цэнтральная раённая бібліятэка, 2013. — С. 10—14.

- 4. Данилин, В. Православную церковь в Милославичах помог восстановить немецкий протестант [Электронный ресурс] / Василий Данилин. — Режим доступа : http://belhist.ru/2011/01/pravoslavnuju-cerkov-v-milaslavichah-pomog-2/. — Дата доступа : 22.09.2016.

- 5. Данілаў, В. Праваслаўную царкву ў Мілаславічах дапамог аднавіць нямецкі пратэстант / В. Данілаў // Звязда. — 2005. — 21 лістапада. — С. 2.

- 6. Дзмітрыева, М. Храм на ўзвышшы, альбо аб вечным надзенна : [пра Мілаславіцкую царкву] / Марына Дзмітрыева // Родная ніва. — 1996. — 31 ліпеня. — С. 2.

- 7. Квартюк, В. «Взываю к Вам, добрые люди!» : [обращение к жителям района настоятеля Свято-Покровской церкви д. Милославичи Климовичского района отца Николая] / Валентина Квартюк // Родная ніва. — 2003. — 17 верасня. — С. 1 : фота.

- 8. Квартюк, В. Звучит колокольный звон : [Милославичская церковь приобрела третий колокол] / Валентина Квартюк // Родная ніва. — 2006. — 18 студзеня. — С. 4.

- 9. Квартюк, В. Пришло время возрождения : [освящение Свято-Вознесенского храма д. Милославичи] / Валентина Квартюк // Родная ніва. — 2004. — 26 мая. — С. 1.

- 10. Квартюк, В. Светлая дорога к храму : [о Свято-Покровской церкви д. Милославичи Климовичского района] / Валентина Квартюк // Родная ніва. — 2005. — 17 кастрычніка. — С. 1 : фота.

- 11. Климовичское благочиние : [Свято-Вознесенский храм] // Храмы Могилевской Епархии : фотоальбом. — С. 76.

- 12. Люби и знай родной свой край : [о Свято-Вознесенской церкви в агрогородке Милославичи] // Родная ніва. — 2014. — 28 мая. — С. 8.

- 13. Милославичская Свято-Покровская церковь // Туристские регионы Беларуси / под редакцией И. И. Пирожника. — Минск : Беларуская энцыклапедыя, 2008. — С. 517.

- 14. Минченко, Н. Как скоро церковь в Милославичах обретет свое лицо? : [о помощи в приобретении церковных атрибутов] / Николай Минченко // Родная ніва. — 2004. — 20 сакавіка. — С. 1.

- 15. Мілагучны звон гучыць над роднымі прасторамі : [пра храм в. Мілаславічы Клімавіцкага раёна] // Родная ніва. — 2006. — 12 красавіка. — С. 6 : фото.

- 16. Мілаславіцкая Пакроўская царква : [у Клімавіцкім раёне] // Культура Беларусі : энцыклапедыя : у 6 т. / галоўны рэдактар В. В. Калістратава. — Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2014. — Т. 5. — С. 496 : фота.

- 17. Мінчанка, М. І агорне звонам наваколле : [аб рэстаўрацыі Свята-Міхайлаўскай царквы ў в. Мілаславічы] / М. Мінчанка // Родная ніва. — 1996. — 19 кастрычніка.

- 18. Мінчанка, М. Калі ўзяцца грамадой : [пра рэстаўрацыю Мілаславіцкай царквы] / Мікола Мінчанка, Мікалай Глуздоў // Родная ніва. — 1998. — 11 красавіка. — С.1, 4.

- 19. Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Клімавіцкага раёна. — Мінск : Універсітэткае, 1995. — С. 88.

- 20. Половикова, И. Храм в Милославичах / И. Половикова // Могилевская правда. — 2002. — 20 декабря. — С. 13.

- 21. Рубцоў, М. Твая дорога ў храм : [пра рэстаўрацыю Мілаславіцкай царквы] / М. Рубцоў // Родная ніва. — 1998. — 15 красавіка. — С. 1, 4.

- 22. Сачыўка, П. Позірк ў мінулае : [гісторыя Мілаславіцкай царкоўна-прыходскай школы] / П. Сачыўка // Родная ніва. — 1999. — 4 снежня. — С. 2.

- 23. Свято-Вознесенская церковь в деревне Милославичи Климовичского района // Могилевские епархиальные ведомости. — 2004. — № 2. — С. 45.

- 24. Сергеенко, Р. Возрождена Свято-Покровская церковь в Милославичах : [история возникновения Свято-Покровской церкви д. Милославичи Климовичского района] / Раиса Сергеенко // Родная ніва. — 2003. — 13 верасня. — С. 1, 4.

- 25. Сіліверстава, А. Голас званоў самы чысты і гучны : [аб храмах Клімаўшчыны] / Антаніна Сіліверстава // Родная ніва. — 2009. — 28 сакавіка. — С. 5.

- 26. Царква : [вёска Мілаславічы] // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі Магілёўскай вобласці / редкалегія: С. В. Марцэлеў (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Мінск, 1986. — С. 240.

Родненская Спасо-Преображенская церковь

Документальных сведений о Родненской церкви не нашлось.

Документальных сведений о Родненской церкви не нашлось.

С повествования Бориса Игнатьевича Зуйкова:

«После Октябрьской революции церковь была приспособлена под склад. Во время Великой Отечественной войны, когда немцы отступали, они ее подожгли. Все деревянные перекрытия сгорели, остались одни стены. В 1957 году, когда образовался совхоз «Роднянский», церковь пытались разрушить: сорвали колокола, купола, стремились разрушить стены. Но церковь строилась на века и никак не удалось ее разрушить до конца».

«Храм каменный, однопрестольный, по объёму малый, требует частого ремонта. Утварь и ризница посредственныя; библиотека небольшая и однообразная по содержанию. Есть при церкви ещё благочинническая библиотека, тоже малая. Поют в церкви любители церковного пения вместе со школьниками довольно складно.

Прихожан 2605 душ обоего пола; прихожане в церкви Божией усердны, выражая своё усердие частым посещением церковных служб и пожерствованиями на церковные нужды. Причт двухчленный, по службе исправный; документы церковные в порядке. Имеется и церковно-приходское попечительство, на средства которого с добавлением церковной суммы в настоящем году отремонтирована церковь. В селе есть народное училище, в котором обучалось мальчиков 66 и девочек 15; сверх сего в приходе открыты три школы грамоты; в них обучалось 70 мальчиков».

Прихожан 2605 душ обоего пола; прихожане в церкви Божией усердны, выражая своё усердие частым посещением церковных служб и пожерствованиями на церковные нужды. Причт двухчленный, по службе исправный; документы церковные в порядке. Имеется и церковно-приходское попечительство, на средства которого с добавлением церковной суммы в настоящем году отремонтирована церковь. В селе есть народное училище, в котором обучалось мальчиков 66 и девочек 15; сверх сего в приходе открыты три школы грамоты; в них обучалось 70 мальчиков».

Библиография

- 1. Далёкай мінуўшчыны сведкі сучасныя... : з гісторыі помнікаў архітэктуры Клімавіцкага краю / аўтар-складальнік А. В. Сіліверстава ; рэдактар М. П. Дуктаў. — Клімавічы : Цэнтральная раённая бібліятэка, 2013. — С. 29—30.

- 2. Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Клімавіцкага раёна. — Мінск : Універсітэцкае, 1995. — С. 89.

Свято-Михайловский храм

Свято-Михайловский храм построен в середине XIX века и является памятником архитектуры позднего классицизма. Согласно историческим данным, в прежние времена, храм назывался Соборной Архистратиго-Михайловской церковью, построенной в 1867 году по распоряжению начальника Северо-Западного края графа Михаила Николаевича Муравьёва.

Свято-Михайловский храм построен в середине XIX века и является памятником архитектуры позднего классицизма. Согласно историческим данным, в прежние времена, храм назывался Соборной Архистратиго-Михайловской церковью, построенной в 1867 году по распоряжению начальника Северо-Западного края графа Михаила Николаевича Муравьёва.

Церковь каменная, по количеству прихожан маловместительная, однопрестольная. В 1895 году ремонтирована на церковную сумму, частично на пожертвования прихожан, устроено отопление.

О нуждах Могилёвской губернии Михаил Николаевич знал не понаслышке, в сентябре 1828 года влиятельного вельможу назначили Могилёвским гражданским губернатором и произвели в статские советники. Поднимаясь по ступенькам служебной лестницы, Муравьёв заботился о строительстве новых православных храмов и ремонте имевшихся. Его заботами в Северо-Западном крае только с 1863 по 1865 гг. было возведено 98 новых церквей.

Не случайно храм в Климовичах освящён в честь небесного покровителя графа, Архангела Михаила, имевшего непосредственное отношение к Могилёвщине.

Свято-Михайловской церкви посчастливилось уцелеть в годы богоборчества. По свидетельствам старожилов, в годы богоборчества с куполов храма намеревались сбросить кресты. Комсомолец-красноармеец, вызвавшийся добровольно покорить храмовую высоту, сорвался и разбился насмерть. Больше желающих испытать судьбу не нашлось, кресты остались на своих местах.

В 1937 году, в тяжёлое время репрессий, кресты были сброшены и храм закрыли. С 1937 по 1940 г.г. богослужения были прекращены.

В 1941 году во время немецкой оккупации храм был вновь открыт и возобновились богослужения. Прихожанка храма Надежда Забела во время войны принимала участие в подготовке храма к открытию. Она рассказывала, что настилали пол, вставляли рамы и церковь открыли на Рождество Христово.

Во время Велікой Отечетвенной войны в стенах Свято-Михайловского храма находился лагерь для военнопленных. Богослужения во время немецкой оккупации проводил священник Пётр Макаров. Он оказывал активную помощь военнопленным, Известно, что он участвовал в партизанском подполье, был награждён орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны».

В фондах Климовичского районного историко-краеведческого музея находится копия правительственной телеграммы, адресованной священнику и подписанной от имени Сталина. Её текст гласит:

Её текст гласит:

«Прошу передать верующим и причту Климовичской Соборной Архистратиго-Михайловской церкви, собравшим 65695 руб. и вещи в фонд помощи раненых фронтовиков, привет и благодарность.18.02. 1944 г. 1.00 И.В. Сталин».

Сейчас храм открыт ежедневно. Деятельность церкви не ограничивается богослужением: ежедневная духовно-просветительская деятельность, социальное работа, работа по благоустройству храма и территории вокруг него - вот неполный перечень того, что делается здесь.

Настоятелем на данный момент является священноинок Иннокентий (Смоляков).

Библиография

- 1. Баранов, В. Источник вдохновения : [воскресная школа Свято-Михайловского храма посетила Свято-Елисаветинский женский монастырь в Минске] / Р. Сергеенко // Родная ніва. — 2011. — 15 чэрвеня. — С. 7.

- 2. Бордиловский, В. Святые иконы прибыли в Климовичи / В.Бордиловский // Магiлёўскія ведамасцi. — 1996. — 13 лютага. — С. 8.

- 3. Гарады і вёскі Беларусі / рэдкалегія Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. — Т. 6, кн. 2. Магілёўская вобласць. — С. 72.

- 4. Геаграфічна-статыстычны слоўнік. Клімавіцкі раён / Магілёўскі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, Клімавіцкая раённая інспекцыя прыродных рэсурсаў, Магілёўскі абласны аддзел і інш. ; пад агульнай рэдакцыяй І. М. Шарухі [і інш.]. — УПКП “Магілёўская аблдрукарня імя Спірыдона Собаля”, 2004. — С. 25-34.

- 5. Горбатенко, А. Делай добро : [о жизни воскресной школы Свято-Михайловского храма] / Алеся Горбатенко // Родная ніва. — 2007. — 24 сакавіка. — С. 8.

- 6. Горбатенко, А. Пища для души и тела : [о воскресной школе Свято-Михайловского храма] / Алеся Горбатенко // Родная ніва. — 2009. — 9 верасня. — С. 5.

- 7. Гришанова, Л. Вера. Надежда. Любовь / Людмила Гришанова // Могилевские Епархиальные Ведомости. — 2010. — № 2. — С. 20—22.

- 8. Гришанова, Л. Ф. Святые истоки Могилёвской земли : [о Свято-Михайловском храме] / Людмила Гришанова. — Могилёв : Информационное агентство «Могилёвские ведомости», 2013. — С. 124—130.

- 9. Гришанова, Л. Под защитой Архистратига / Людмила Гришанова // Магілёўскія ведамасці. — 2010. — 20 лістапада. — С. 11.

- 10. Далёкай мінуўшчыны сведкі сучасныя... : з гісторыі помнікаў архітэктуры Клімавіцкага краю / аўтар-складальнік А. В.Сіліверстава ; рэдактар М. П. Дуктаў. — Клімавічы : Цэнтральная раённая бібліятэка, 2013. — С. 7—9.

- 11. Дуктов, М. П. Горад Клімавічы ўчора і сёння / М. П. Дуктов. — Мінск, 2008. — С. 25.

- 12. Квартюк, В. Божественная литургия : [о встрече Епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония с прихожанами Свято-Михайловского храма] / Валентина Квартюк // Родная ніва. — 2008. — 26 лістапада. — С. 1 : фота.

- 13. Квартюк, В. Субботним вечером : [о благотворительном мероприятии с участием отца Сергия священнослужителя Свято-Михайловского храма] / Валентина Квартюк // Родная ніва. — 2008. — 1 лістапада. — С. 2 : фота.

- 14. Кварцюк, В. Клімаўшчына праваслаўная / Валянціна Кварцюк // Родная ніва. — 2006. — 7 кастрычніка. — С. 4.

- 15. Клецко, В. Светлая вера православная : [о встрече отца Сергия с ветеранами Великой Отечественной войны и труда в краеведческом музее г. Климовичи] / Валентина Клецко // Родная ніва. — 2008. — 1 лістапада. — С. 2 : фота.

- 16. Климовичи // Лиходедов, В. А. Путешествие во времени / В. А. Лиходедов, А. Н. Карлюкевич. — Минск : Издательский дом «Звязда», 2013. — С. 95—99 : ил.

- 17. Климовичская Свято-Михайловская церковь // Туристские регионы Беларуси / под редакцией И. И. Пирожника. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2008. — С. 508.

- 18. Климовичская Свято-Михайловская церковь : [памятник архитектуры в г. Климовичи] // Туристская энциклопедия Беларуси / под редакцией И. И. Пирожника. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2007. — С. 243.

- 19. Климовичская церковь // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / редколегия: Г. П. Пашков (главный редактор) [и др.]. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2007. — Т. 4 : Картография-Миноговые. — С. 80.

- 20. Климовичский район. — Могилёв : УПКП «Могилёвская областная укрупнённая типография имени Спиридона Соболя», 2009. — С. 4.

- 21. Клімавіцкая Міхайлаўская царква // Культура Беларусі : энцыклапедыя : у 6 т. / рэдкалегія: Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2013. — Т. 4 : З — Л / рэдкалегія: У.Ю. Аляксандраў (галоўны рэдактар) [і інш.]. — С. 490.

- 22. Клімавіцкая царква // Архітэктура Беларусі : энцыклапедычны даведнік / рэдкалегія: А. А. Воінаў [і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. — С. 243.

- 23. Клімавіцкая царква // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкалегія: Г. П. Пашкоў і [і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1999. — Т. 8 : Канто — Кулі. — С. 337.

- 24. Кляцко, В. Асвяшчэнне храма : [пра асвяшчэнне Свята-Міхайлаўскай царквы] / В. Кляцко // Магілёўская праўда. — 1990. — 13 лістапада.

- 25. Ковалёв, И. Чтоб силу веры обрести : [о встрече прихожан из Климовичского, Костюковичского и Хотимского районов] / Игорь Ковалёв // Родная ніва. — 2015. — 24 снежня. — С. 3.

- 26. Кожемяко, А. Климовичскому району 75 лет : [о церквях Климовичского района] / Алексей Кожемяко // Родная ніва. — 1999. — 10 лістапада. — С. 3.

- 27. Люби и знай родной свой край : [о Свято-Михайловской церкви г. Климовичи, Свято-Вознесенской церкви в агрогородке Милославичи, церкви в деревне Звенчатка] // Родная ніва. — 2014. — 28 мая. — С. 8.

- 28. Мартыненко, О. Имени Карла Маркса : улицы нашего города / Олеся Мартыненко // Родная ніва. — 2014. — 10 верасня. — С. 2.

- 29. Мінчанка, М. І агорне звонам наваколле / М. Мінчанка // Родная ніва. — 1996. — 19 кастрычніка.

- 30. Подобед, О. Памятники истории и культуры г. Климовичи / Ольга Подобед // «Краеведение на Климовщине: Современное состояние и перспективы развития». — Климовичи, 2011. — С. 33—36.

- 31. Помнікі архітэктуры // Памяць : гістрыка-дакументальная хроніка Клімавіцкага раёна. — Мінск : Універсітэцкае, 1995. — С. 85—86.

- 32. Посещение его преосвященством города Климовичи // Могилевские епархиальные ведомости. — 1893. — № 22. — С. 416— 420.

- 33. Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыклапедычны даведнік / А. М. Кулагін ; [рэдакцыйны савет: Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2007. — С. 144.

- 34. Прачакова, Н. А. Да гісторыі цудадзейнага абраза Маці Божай Шумяцкай : [Клімавіцкі павет] / Н. А. Прачакова // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва : зборнік навуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай канферэнцыі “Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць” / укладальнікі І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. — Магілёў : Могилевская областная укрупненная типография, 2007. — С. 52—56.

- 35. Рэлігійная сітуацыя ў раёне // Родная ніва. – 1999. – 7 красавіка. – С. 1.

- 36. Сергеенко, Р. Мир, вам, люди! : [о визите епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония] / Р. Сергеенко // Родная ніва. — 2011. — С. 1.

- 37. Татаринов, Ю. Церкви города в конце ХІХ века / Юрий Татаринов // Татаринов, Ю. Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. — Минск : «Смэлток», 2012. — С. 168—169.

- 38. Храм Архистратига Михаила (Климовичи) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki. — Дата доступа : 22.10.2016.

- 39. Царква // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі Магілёўская вобласць. — Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1986. — С. 236.

- 40. Царкоўныя прыходы : Епіскап аб прыходах Клімаўшчыны : [1898 г.] // Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Клімавіцкага раёна. — Мінск : Універсітэцкае, 1995. — С. 87—89.

- 41. Церковно-приходские школы и школы грамоты. Климовичский уезд // Могилевские епархиальные ведомости. — 1890. — № 10—11. — С. 175—188.

- 42. Ярославцев, С. И. Население. Храмы. Общественная и культурная жизнь. Учебные заведения. Общества / С. И. Ярославцев // Ярославцев, С. И. Климовичи : географо-статистический сборник. — Вильно : типография Иосифа Завадского, 1914.

Судиловская церковь

Документальных сведений о Судилавской церкови, увы, не нашлось. Она не вошла даже в «Свод памятников истории и культуры Беларуси». Но у этого храма очень интересная история и записано она со слов старожилов села.

Документальных сведений о Судилавской церкови, увы, не нашлось. Она не вошла даже в «Свод памятников истории и культуры Беларуси». Но у этого храма очень интересная история и записано она со слов старожилов села.

Люди рассказывают, что первоначально эту церковь планировали построить в городе Климовичи, в парке. Но Судилавская знать собрала 17 телег добра, скотину и выкупили себе право на эту церковь.

Священником служил отец Даниил родом из Домамеричь, дьяком был Рыжиков, старостой и постоянным звонарем – Галковский Николай Иванович.

На Пасху отец Даниил вместе с певчими ходил по домам, христосовались и обменивались яйцами, а если в семье были дети, то давал им только церковные яйца.

В церкви находилось более 50 икон, которые позже были вывезены в неизвестном направлении. Было 9 колоколов. Один был весам около тонны, два- по 500 кг.

Судиловский приход был большой, сюда шли люди со всех окрестных деревень. В 1921 году церковь закрыли. Военные люди сняли колокола и увезли их.

В 1924 году в Судилах был создан колхоз, а в помещении храма разместили клуб. Но сюда ходила только молодежь. После войны церковь была приспособлена под зерносклад колхоза «Красный маяк». Существуют два народных сказания о событиях в Судилы:

Существуют два народных сказания о событиях в Судилы:

«Однажды в 1924 году поднялся сильный ветер и загорелась та часть деревни, где находилась церковь. Был большой праздник, шло богослужение. Все вокруг сгорело, а церковь уцелела и батюшка продолжал службу».

«В то время, когда в церкви располагался клуб, две девушки пошли в пляс да и застыли на месте. Тогда позвали батюшку и только он смог им помочь уйти с места».

«Храм деревянный, но приличный по наружности. Утварь и ризница посредственныя; библиотека скудная. Поют в церкви любители церковного пения из прихожан вместе с учащимися в школах. Прихожан 3075 душ обоего пола; прихожане не вполне миролюбивы; к церкви Божией привержены. Причт из двух членов; местный священник способный от природы, но не раз штрафованный, псаломщик надёжный. Письмоводство ведется не везде удовлетворительно.

Есть там и церковно-приходское попечительство, но оно без средств и без действий. В селе имеется церковно-приходская школа, в которой обучалось 46 мальчиков и 7 девочек. В приходе по деревням открыты еще 2 церковно-приходские школы; в них обучалось 49 мальчиков и 5 девочек».

Библиография

- 1. Далёкай мінуўшчыны сведкі сучасныя... : з гісторыі помнікаў архітэктуры Клімавіцкага краю / аўтар-складальнік А. В. Сіліверстава ; рэдактар М. П. Дуктаў. — Клімавічы : Цэнтральная раённая бібліятэка, 2013. — С. 27—28.

- 2. Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Клімавіцкага раёна. — Мінск : Універсітэцкае, 1995. — С. 89.